Je viens de recevoir, presque exactement en même temps, un communiqué de l’Association des sociologues de l’enseignement supérieur (ASES) dénonçant le nouveau programme de SES de première, et une invitation… à former les professeurs de SES à ce nouveau programme !

Commençons par le commencement : je reçois d’abord un message électronique d’un éminent collègue, m’invitant à participer au stage national de formation au nouveau programme, dont un des thèmes porte désormais sur les réseaux sociaux :

| 2.3 Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ? | Capital social, formes de sociabilité | On montrera que les réseaux sociaux constituent une forme spécifique de coordination entre acteurs et de sociabilité (réseaux internet, associations d’anciens élèves, etc.). On pourra présenter quelques exemples très simples de structuration de réseaux sans entrer dans la théorie des graphes. On s’intéressera surtout au rôle des réseaux en matière de recherche d’emploi en discutant plus particulièrement la thèse de « la force des liens faibles ». |

Dans un premier temps, à la lecture de ce message très amical, ma pente naturelle me pousse à répondre positivement à cette sollicitation : après tout, j’ai enseigné cette question pendant trois ans pour la préparation à l’agrégation de sciences sociales, j’ai rédigé le cours du CNED sur le sujet, et j’ai publié à ce moment-là (en 2004) un livre consacré à la Sociologie des réseaux sociaux, dont je viens justement de remettre le manuscrit de la nouvelle édition, entièrement actualisée.

Mais à peine deux heures après ce message, je reçois, par le biais de la liste de diffusion de l’ASES, le communiqué demandant un moratoire dans l’application de ce nouveau programme ! Voici ce communiqué, que vous pouvez retrouver sur le site de l’ASES :

Communiqué sur les programmes de Sciences Economiques et Sociales du 26 janvier 2011

L’ASES déplore que le nouveau programme de sciences économiques et sociales pour la classe de première, une fois encore, tende à réduire la place des sciences sociales autres que la science économique. Ce programme qui fait l’économie de thèmes pourtant structurants pour la compréhension des économies et sociétés contemporaines (disparaissent ainsi les classes sociales) verse dans un théoricisme inadapté aux exigences de la transmission pédagogique. Les démarches pédagogiques spécifiques aux sciences économiques et sociales ( la construction inductive des connaissances, la pluridisciplinarité, la place donnée au travail sur documents, l’approche plurielle des réalités économiques et sociales), qui ont fait leur preuve, sont déniées dans ce nouveau programme qui semble tirer toute sa légitimité de l’empilement de connaissances économiques et technicistes. Le problème est aussi bien là : ce nouveau programme a été défini par un groupe d’experts qui n’a pas suffisamment consulté, comme cela devrait pourtant être le cas, ceux qui auront à l’enseigner. Les enseignants de sciences économiques et sociales, à travers l’APSES, demandent un moratoire à l’application de ce programme et la désignation d’un nouveau groupe d’experts qui ne se coupe pas, cette fois, des enseignants de terrain. L’ASES appuie pleinement ces demandes.

Ces protestations contre la réforme des programmes de sciences économiques et sociales ne sont pas nouvelles : depuis plusieurs années, l’Association des professeurs de SES (APSES) a été à la pointe d’une lutte incessante pour tenter de défendre cette matière, que je connais par ailleurs assez bien pour l’avoir enseignée pendant cinq ans au lycée, aussi bien en seconde qu’en première et en terminale. Une visite du site de l’APSES, et la lecture des billets consacrés à ce sujet sur AGORA, permettent de prendre la mesure à la fois des enjeux de ces réformes et des résistances légitimes qu’elles suscitent en retour.

Remontant aussi sec la pente qui m’avait dans un premier temps fait pencher vers une réponse positive, je me suis dit que partageant depuis longtemps ce combat, et souscrivant très largement aux termes de la protestation de l’ASES, il m’est difficile d’accepter cette proposition. La réaction de mon collègue est un peu sèche (je crois qu’il est un des inspirateurs de ce nouveau programme) : « Je suis cependant surpris, m’écrit-il, que quelqu’un qui a rédigé un livre sur la sociologie des réseaux, considère comme un symptôme inquiétant le fait que l’on enseigne la sociologie des réseaux aux élèves. » C’est évidemment une très bonne remarque, à laquelle je suis sensible : ce n’est pas facile de refuser d’enseigner quelque chose, il faut donc que j’essaie de m’en expliquer…

Par principe bien sûr, il y a une contradiction à publier un livre sur un sujet, et à ne pas vouloir ensuite former des collègues, et des élèves, sur ce même sujet, je suis bien d’accord. S’il ne s’agissait que de cela, il n’y aurait aucun problème. Pour savoir s’il faut enseigner, il ne faut pas seulement envisager qui transmet quoi à qui, mais aussi le contexte et les conséquences de la transmission. Ici, le sens entier de cette transmission n’est pas seulement pédagogique, il est aussi nécessairement politique, comme le souligne Marjorie Galy, la présidente de l’APSES, dans une tribune publiée dans LeMonde.fr le 17 janvier 2011. Et donc, dans un contexte de rapport de forces entre opposants et partisans de nouveau programme, former – ou ne pas former – les collègues « maintenant », c’est-à-dire dans ce contexte, c’est prendre parti.

Quoi que je fasse, une fois sollicité, je suis contraint de prendre parti. Il me reste donc à expliquer pourquoi je prends le parti non pas de refuser d’enseigner ce que je sais, mais de refuser de le faire à cette occasion, maintenant – autrement dit, pourquoi je prends le parti de partager avec l’écrasante majorité de mes collègues cette opposition au nouveau programme. Mon problème n’est pas tant cette vieille querelle didactique qui oppose les tenants de l’enseignement par les questions et les objets aux partisans de la formation aux disciplines qui composent les sciences économiques et sociales, que justement la fonction que le nouveau programme semble assigner justement à la question des « réseaux sociaux ». Reprenons les termes dans lesquels cette nouvelle notion est introduite au programme… D’emblée, la question de départ me trouble : « Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ? » La formulation même de cette question tend en effet à accréditer l’idée que les « réseaux sociaux » ont un « fonctionnement », qu’ils sont donc soit des outils au service des acteurs sociaux, soit les produits d’une activité sociale délibérée des acteurs, qui « réseautent » – qu’ils sont en tout cas quelque choses, qu’ils existent. Or, ce n’est pas du tout aussi simple que cela : une grande partie de la sociologie des réseaux sociaux considère au contraire qu’il faut se garder de toute tendance à la « réification » des réseaux sociaux, qui doivent d’abord être considérés comme un outil d’analyse des relations et de leurs structurations, à la disposition des chercheurs en sciences sociales. La question n’est donc pas de savoir comment les réseaux sociaux fonctionnent, mais comment les structures sociales peuvent être analysées à l’aide des concepts, des méthodes et des outils proposés par l’analyse des réseaux sociaux.

Or, la façon dont le programme de SES de Première répond lui-même à la question qu’il pose nous oriente dans une toute autre direction : « On montrera que les réseaux sociaux constituent une forme spécifique de coordination entre acteurs et de sociabilité (réseaux internet, associations d’anciens élèves, etc.). » D’abord, je suis extrêmement troublé, à nouveau, par la forme même de la réponse, qui, après leur avoir dit « comment » ils devaient formuler la question, indique ensuite aux enseignants « comment » ils doivent répondre à la question ainsi posée. D’autres que moi ont déjà fait remarquer à quel point le nouveau programme, en multipliant ces « comment », en particulier au détriment des « pourquoi », se révélait d’une normativité qui n’est pas du tout dans l’habitude de l’enseignement des sciences sociales. Ensuite, sur le fond, la réponse apportée confirme mes craintes : les « réseaux sociaux », au sens que j’ai essayé de défendre rapidement ci-dessus, ne sont pas « une forme spécifique de coordination entre acteurs », ni une forme spécifique de sociabilité, apparue il y a peu, et qui se répandrait au détriment d’autres formes, plus anciennes, de structuration des relations sociales. Les exemples mentionnés entre parenthèses (réseaux sociaux en ligne, associations d’anciens élèves…) finissent de convaincre que les concepteurs de ce programme n’ont en tête que cette acception très récente des « réseaux sociaux », celle qui y voit le produit du « travail social des relations » que Pierre Bourdieu (1980) avait désigné sous le nom de « capital social ».

Pour finir de comprendre le sens très particulier que revêt l’introduction, justement dans ces termes, des « réseaux sociaux » dans le programme de Première, il faut enfin, je crois, examiner aussi ce qui ne figure pas, ou plus exactement, ce qui ne figure plus, dans ce programme. Parmi les notions qui ont disparu du nouveau programme figurent en effet… les « classes sociales ». Les partisans du nouveau programme répondent qu’elles figureront dans le nouveau programme… de terminale ; mais l’APSES fait remarquer que la liste de thèmes (mentionnant effectivement la « stratification sociale ») qui figurait dans le projet initial, avait disparu du projet finalement publié le 27 mai 2010, et ne figurait pas non plus dans le texte paru au journal officiel le 28 août 2010…

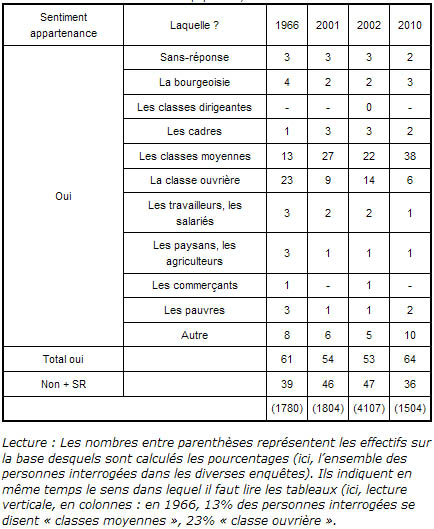

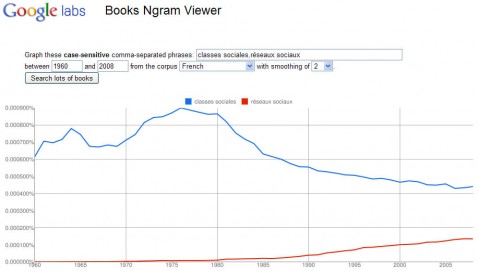

Quoi qu’il en soit, ce mouvement qui associe disparition des « classes sociales » et apparition des « réseaux sociaux » est particulièrement symptomatique d’une transformation majeure de penser et d’enseigner la stratification sociale. En s’y conformant, les programmes de SES entérinent une tendance évidemment beaucoup plus générale. Pour s’en rendre compte, on peut faire appel N-Gram Viewer, ce spectaculaire outil que Google est en train de développer, et qui permet de mesurer les évolutions des occurrences d’un terme dans la masse énorme des ouvrages numérisés par le géant américain de l’Internet (voir ce billet dans QUANTI). Le graphique ci-dessous présente l’évolution du pourcentage d’occurrences des deux termes « classes sociales » et « réseaux sociaux » (l’emploi des termes au singulier donne en tendance les mêmes évolutions) dans la littérature francophone :

Et le phénomène est encore plus spectaculaire dans la littérature anglophone, où depuis une dizaine d’années, le terme « social networks » est même désormais plus fréquemment employé que le terme « social classes »…

Cette tendance massive fait directement écho au constat dressé par Luc Boltanski et Eva Chiapello dans Le nouvel esprit du capitalisme (1999), à partir de méthodes lexicométriques similaires : ils y mettaient en garde contre les dangers d’une naturalisation de la notion de réseau dans les sciences sociales. Pour eux, les approches en termes de réseaux, au-delà de l’apparente « neutralité » méthodologique qu’elle semble revêtir, visent « aussi à émanciper la sociologie des “vieilles” notions de “catégories”, de “groupes”, de “classes” qui, présentées comme valables pour les anciennes sociétés à statut, ne convenaient plus à des sociétés ouvertes, mouvantes (libérales) dans lesquelles le “hasard” jouait un rôle prépondérant » (p. 224).

J’aurais bien sûr pu raconter tout cela aux professeurs de SES… Mais quelles que soient les précautions prises, en enseignant les réseaux sociaux sans enseigner les classes sociales, ne court-on pas le risque d’entériner ce mouvement dans les sciences sociales, alors même que faits et analyses persistent à démontrer la pertinence des approches en termes de classes, d’un bout à l’autre du spectre social, des conflits ouvriers des dernières années à l’affaire Bettencourt, du Retour sur la condition ouvrière de Beaud et Pialoux (1999) au Président des riches de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (2010) ? A l’instant même où nous apprenons que la « stratification sociale » est le nouveau thème du programme de l’agrégation de sciences économiques et sociales, la question mérite en tout cas d’être posée…

Et vous, comment y auriez-vous répondu ?

[edit]

01/02/2011

Ce billet a suscité depuis hier de nombreux commentaires, tous précieux car contribuant largement à mieux étayer, et aussi nuancer mon propos. Je tiens donc à remercier vivement tous les auteurs de ces commentaires. Dans la discussion ainsi engagé, j’ai mentionné un certain nombre de références, que je voudrais préciser dans cet ajout, car elles portent sur des graphiques et des tableaux difficiles à reproduire dans un commentaire…

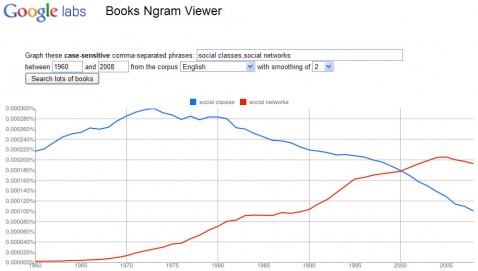

Tout d’abord, j’ai fait référence à une diapositive d’un powerpoint du cours sur les réseaux sociaux de David Knoke, montrant l’explosion du recours à la notion de « social network » dans les articles de sciences sociales anglophones. Voici cette diapositive :

Le graphique représente la courbe du nombre d’occurrences (lissé sur 5 ans) des termes « social »+ »network* » dans les titres et les résumés d’articles de sciences sociales disponibles dans 14 systèmes d’indexation anglophones. Le powerpoint entier peut être récupéré à cette adresse :

http://www.soc.umn.edu/%7Eknoke/pages/INTRODUCTION_to_NETWORK_ANALYSIS.ppt

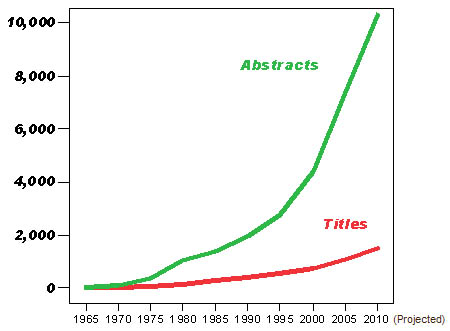

La seconde illustration que je voudrais reproduire ici est celle du tableau statistique décrivant l’évolution du sentiment d’appartenance de classe entre 1966 et 2010, tel qu’il figure dans le récent texte de Guy Michelat et Michel Simon sur le site de la Fondation Gabriel Péri :

Classe sociale subjective en 1966, 2001, 2002 et 2010 (Michelat et Simon, Fondation Gabriel Péri, 2010)

Ce qui est certain, c’est qu’il y aura bientôt matière à un nouveau billet sur cette question finalement passionnante des relations entre « réseaux sociaux » et « classes sociales »… Et que le plan de mon cours d’agrégation de l’année prochaine sur « Les réseaux sociaux et la stratification sociale » commence à se dessiner ! Merci encore ! Et dire qu’on m’a dit que je ferais mieux de travailler au lieu de faire un blog…

Liens utiles

ASES

http://www.sociologuesdusuperieur.org

Google Group de l’ASES)

http://groups.google.com/group/sociologuesdelenseignementsuperieur

APSES

http://www.apses.org

Nouveau programme de première de sciences économiques et sociales

http://www.education.gouv.fr/cid53321/mene1019767a.html

AGORA

http://agora.hypotheses.org

Eloge des SES (site personnel d’Alain Beitone)

http://www.eloge-des-ses.fr

Google Ngram Viewer

http://ngrams.googlelabs.com

La stratification sociale (programme de l’agrégation de sciences économiques et sociales)

http://www.education.gouv.fr/pid25040/special-n-1-du-27-janvier-2011.html

Références bibliographiques

Beaud Stéphane et Pialoux Michel (1999), Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Sochaux de Montbéliard, Paris, Fayard, 464 vol.

Boltanski Luc et Chiapello Eva (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, coll. « nrf essais »

Bourdieu Pierre (1980), « Le capital social : notes provisoires », Actes de la recherche en sciences sociales, 3, pp. 2-3. Disponible en ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1980_num_31_1_2069

Mercklé Pierre (2011), Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères », troisième édition, 128 p. Voir en ligne : http://pierremerckle.fr/2011/02/sociologie-des-reseaux-sociaux/

Pinçon Michel et Pinçon-Charlot Monique (2010), e président des riches : Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, Zones

{ 25 commentaires… lisez-les ci-dessous ou ajoutez un commentaire }

{ 4 trackbacks }