Vous parcourez peut-être ces lignes parce que vous venez de lire le billet publié dans Le Monde, à la une du cahier « Sciences & Technos » du samedi 4 février 2012, et que vous avez voulu en savoir un peu plus ? Alors bienvenue !

Le format de cette « carte blanche » oblige à la concision, et ne permet guère ni de créditer ni a fortiori de citer de façon suffisamment détaillée les recherches et les publications sur lesquelles je me suis appuyé pour la rédiger. Les sciences sociales, comme les autres sciences, ne sont pas le produit d’un exercice solitaire et en apesanteur de la pensée. Aussi, tant que durera cette tribune, je vous propose de retrouver ici, sur ce blog, au moment de la parution de chacune de ces « cartes blanches », un billet plus long dans lequel j’essaierai de développer mon propos, d’apporter un certain nombre de compléments, de pistes supplémentaires de réflexion… et surtout des suggestions de lectures : ce sera une façon de rendre à mes collègues ce que je leur aurai emprunté pour écrire ces courts billets[1].

Pour cette troisième « carte blanche », je voulais, pour une fois, non pas parler de recherches et de travaux passés, mais plutôt à venir (ou pas) : j’y constatais en effet le développement actuel d’expériences de participation du public à la production des connaissance dans les sciences expérimentales, comme par exemple l’astronomie ou la biologie, et m’interrogeais sur le « retard » des sciences sociales dans ce domaine.

Des expériences de participation du public dans les sciences exactes

Pour commencer, il faut détailler un peu les expériences que je ne faisais qu’évoquer très brièvement. Pour les désigner, j’ai utilisé le terme anglais « crowdsourcing », qui n’est pas facile à traduire. Littéralement, il vise les processus par lesquels la « foule » est la « source » des informations, autrement dit les processus dans lesquels un nombre important d’individus, par leurs efforts, leur temps ou leurs compétences rassemblées, à la collecte ou au traitement d’informations (Batt, 2009). Le phénomène n’est pas totalement nouveau, on en avait déjà entendu parler par exemple avec le projet SETI@home (Search of Extraterrestrial Intelligence at home), dans lequel chacun, sur le principe du volontariat, pouvait prêter du temps de calcul de son ordinateur pour le traitement d’une masse de données très importante. Voilà pourquoi on parle en français d’externalisation distribuée : le traitement est externalisé, et il est distribué entre un grand nombre de participants. Mais dans le cas de SETI@home, ces participants sont des ordinateurs plutôt que des citoyens.  Et même dans certains cas où il correspond bien à du travail humain, on ne peut pas pour autant parler de « citoyenneté » scientifique. Vous faites en effet du crowdsourcing sans le savoir : chaque fois que vous recopiez des mots écrits de façon presque illisible dans un dispositif de sécurité du type reCaptcha, vous aidez Google à numériser son imposante bibliothèque mondiale (voir cet article) !

Et même dans certains cas où il correspond bien à du travail humain, on ne peut pas pour autant parler de « citoyenneté » scientifique. Vous faites en effet du crowdsourcing sans le savoir : chaque fois que vous recopiez des mots écrits de façon presque illisible dans un dispositif de sécurité du type reCaptcha, vous aidez Google à numériser son imposante bibliothèque mondiale (voir cet article) !

Les expériences de participation du public à la science ne correspondent donc pas à tous les dispositifs de crowdsourcing, mais plutôt à ceux dans lesquels des compétences humaines distribuées dans un grand nombre d’individus sont mobilisées de façon volontaire. C’est donc le cas avec GalaxyZoo, un projet dans lequel des dizaine de milliers de personnes contribuent au traitement des données fournies par Hubble, en classifiant des galaxies à partir d’un examen des photos prises par le téléscope. L’exemple de Foldit est peut-être encore plus spectaculaire : dans ce « jeu » développé par une équipe de recherche en biochimie de l’université de Washington, il faut parvenir à « plier » des structures protéiques de la façon la plus efficace possible.

L’acharnement des joueurs, mettant en œuvre des compétences qui sont plus proches de celles des fans de jeux vidéo que de celles des spécialistes de biologie moléculaire, a permis de résoudre en quelques semaines des problèmes sur lesquels les meilleurs laboratoires butaient depuis plusieurs années, et les meilleurs d’entre eux ont été invités à co-signer les publications scientifiques présentant ces avancées.

Dans certains cas, l’externalisation distribuée reste cantonnée à la collecte des données ou à l’exécution de tâches répétitives, et consiste donc seulement à distribuer du temps de temps de travail. Mais dans les expériences les plus abouties, comme celles mentionnées ci-dessus, il s’agit de s’appuyer sur des compétences humaines spécifiques qui, quoique sans être forcément le produit de très longues années d’études scientifiques, sont d’une efficacité qui dépasse de loin celle des meilleurs algorithmes. Ce sont ces expériences qui autorisent à parler du développement possible d’une science plus participative, effaçant les frontières entre les professionnels, les amateurs et le grand public. Les articles et les essais fleurissent depuis quelques années, qui prophétisent l’avènement de cette science ouverte, « socialement robuste » (Nowotny, 1999), de cette « révolution des amateurs » (Leadbeater & Miller, 2004), de cette « science citoyenne » (Bonney, et al., 2009). Dans un essai récent, intitulé Reinventing Discovery (2011), le physicien Michael Nielsen rêve d’une « science en réseau » (networked science), d’une démocratisation de la science dont l’explosion d’Internet serait le moteur.

On peut même aller plus loin : dans un ordre d’idées un peu similaire, l’émergence de la « self quantification » (Wolf, 2010), au-delà de son caractère encore un peu anecdotique, pose des questions importantes : ce mouvement, né évidemment en Californie, rassemble un nombre de plus en plus important d’individus qui s’adonnent à cet étrange hobby qui consiste à tout mesurer de soi (température, consommation alimentaire, emploi du temps, humeur…), et à rassembler et partager ensuite ces données. Ce qui se préfigure ici, ce n’est peut-être même plus la participation des citoyens ordinaires à la science, c’est une façon de se passer des scientifiques professionnels, une sorte de court-circuit épistémologique par lequel les citoyens feraient eux-mêmes leur propre science. C’est dans le domaine de la santé, très clairement, que ce credo du « mesure toi toi-même » est en train de se développer (voir cette série d’articles d’Hubert Guillaud publiés en décembre 2011 sur InternetActu)

La science citoyenne, une nouveauté ?

Face à cette vision enchantée, je commençais par signaler dans le billet du Monde que le travail des sciences sociales, c’est bien sûr de prendre un peu de recul. D’une part, Internet n’est peut-être que le moyen, apparu récemment, d’une transformation dont le moteur résiderait en réalité dans la conjonction, depuis plusieurs décennies, de l’augmentation générale de la scolarisation et du niveau de diplôme, et de l’augmentation du temps libre. Et d’autre part, ce n’est peut-être pas une si grande nouveauté : la science des amateurs est probablement aussi vieille que la science, et le temps de la professionnalisation de la science est relativement court et récent, à l’échelle de la totalité de l’histoire de la production des connaissances. Cela est vrai à l’échelle individuelle bien sûr : l’histoire des grandes découvertes scientifiques est peuplée d’amateurs (donner des exemples). Mais c’est vrai aussi à l’échelle collective : il suffit de mentionner l’exemple fameux du recensement de Noële des oiseaux organisé par la Audubon Society, qui implique des dizaine de milliers d’observateurs chaque année depuis plus d’un siècle, pour démontrer que la participation du public à la production du savoir n’a pas attendu l’apparition d’Internet.

Une perspective historique à vue un peu moins courte, sur cette question du développement d’une science participative, peut donc emprunter deux voies complémentaires. D’une part, le plaidoyer pour la démocratisation de la science est déjà ancien (Feyerabend, 1978 ; Chargaff, 1979 ; Von Hippel, 1991). Et d’autre part, il n’est pas absurde de considérer qu’en réalité, la science s’est toujours faite de cette façon-là, même si on ne la raconte pas comme ça habituellement : dans un ouvrage récent (Histoire populaire des sciences, 2011), l’historien Clifford D. Conner s’efforce ainsi de réhabiliter les origines artisanales et populaires du savoir scientifique (voir le compte rendu dans Lectures), à nouveau bien avant donc l’apparition d’Internet. Au total, le travail des sciences sociales des sciences, de ce qu’en anglais on appelle les « Science Studies », peut revenir à se demander dans quelle mesure ces interrogations sur les motivations et les enjeux de la montée de la revendication démocratique dans la science, ne relèvent pas des logiques classiques de la lutte dans le champ scientifique (Bourdieu, 1976) : de nouveaux entrants, appartenant à une nouvelle génération de chercheurs, tentent de subvertir la « science normale » (Kuhn, 1962) en s’appuyant sur des ressources (le public, le web) qui leur sont spécifiques, et qu’elles tentent d’imposer comme les ressources légitimes dans le champ.

Vers des sciences sociales citoyennes ?

Mais ce que je voulais surtout dire dans le billet du Monde, c’est que le travail des sciences sociales face à ces expériences de « démocratisation » du travail scientifique, aussi « stratégiques » et intéressées soient-elles, ce devrait être aussi de se demander pourquoi celles-ci se développent actuellement dans les sciences expérimentales, et très peu justement dans les sciences sociales. J’imagine que vu de l’extérieur, notre travail semble pourtant presque par construction nécessiter la participation du public : les sciences sociales analysent les activités sociales des individus, c’est leur matériau empirique élémentaire, et par conséquent, dans de nombreux cas, les dispositifs de collecte de données s’appuient sur cette participation. Ce n’est pas obligatoire (les données peuvent être recueillies également par l’observation ethnographique, ou par des procédures automatisées de constitution de corpus), mais c’est très souvent le cas : chaque fois, en l’occurrence, que nos enquêtes s’appuient sur des questionnaires ou des entretiens pour collecter les données dont elles ont besoin. D’une certaine façon donc, en sociologie aussi, nous faisions déjà du crowdsourcing bien avant l’apparition d’Internet… depuis les grandes enquêtes sociales du XIXe siècle, en fait !

Ensuite, les sciences sociales ont pu s’appuyer sur la participation des acteurs sociaux, non seulement pour collecter des données, mais également pour les interpréter. Les acteurs ont donnent généralement des significations à leurs actions, et celles-ci peuvent constituer à la fois des données (les manières de penser et de sentir, au même titre que les manières d’agir, sont des phénomènes sociaux justiciables d’une analyse sociologique) et des pistes interprétatives. Et de fait, de nombreuses approches en sciences sociales reposent sur la prise en compte de la subjectivité des acteurs sociaux, s’inscrivant en cela dans une tradition « compréhensive » (Weber, 1922) dont les postérités sont nombreuses, de l’ethnométhodologie (Garfinkel, 1967) jusqu’aux approches dites « pragmatiques » (Boltanski, 2009). Mais tous mes collègues ne partagent pas cette position : ils sont nombreux (et je crois que j’en fais partie) ceux qui pensent que la subjectivité des acteurs n’est pas le tout du social. Une des propriétés fondamentales des phénomènes sociaux, expliquait déjà Durkheim (Durkheim, 1894), c’est qu’ils exercent sur nous des contraintes dont nous n’avons pas systématiquement conscience. Là encore, les postérités sont nombreuses, ne serait-ce qu’avec et dans le prolongement des travaux de Pierre Bourdieu et de son école, qui considérait que le « métier de sociologue » (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 1968) était justement défini, dans ses fondements mêmes, par la reconnaissance épistémologique de ce qu’il appelait « l’illusion biographique » (Bourdieu, 1986).

Récemment, Bernard Lahire est certainement un de ceux qui a le plus systématiquement critiqué les tendances de certains de ses collègues à renoncer à leurs compétences interprétatives au nom d’un « souci démocratique » (2005, p. 99), qu’il considère comme une impasse. Sont ainsi visés aussi bien les tentations déjà anciennes de « l’intervention sociologique » développée dans le sillage d’Alain Touraine, que des renoncements plus contemporains, ceux d’anciens collègues ou élèves de Pierre Bourdieu notamment, comme Luc Boltanski ou Nathalie Heinich. Dans L’esprit sociologique Lahire fait par exemple remarquer que s’il fallait donner aux artistes le droit de valider ou au contraire récuser les interprétations sociologiques de l’art, il ne resterait probablement pas grand-chose de la sociologie de l’art. Plus globalement, le refus de de la professionnalisation du travail d’interprétation fait selon Lahire courir le risque de la soumission au sens commun. Et il faudrait également mentionner ici les menaces que font peser sur l’autonomie scientifique des sciences sociales la tournure judiciaire parfois prises par la prétention de certains acteurs à défendre leur monopole sur l’inteprétation de leurs propres actions, comme l’ont montré les travaux et les témoignages rassemblés par Sylvain Laurens et Frédéric Neyrat en 2010 dans Enquêter : de quel droit ? (voir le compte rendu dans Lectures).

Mais en même temps, aussi fondée scientifiquement que soient ces réticences, il faut bien reconnaître qu’en sociologie ou en science politique par exemple, elle a pu aussi servir de prétexte au maintien d’un modèle hégémonique de la coupure radicale entre chercheurs professionnels et acteurs sociaux, les premiers continuant de considérer les seconds seulement comme les matériaux plutôt que comme des praticiens possibles de leurs sciences. Et donc dans les faits, aujourd’hui, il me semble que les expériences d’externalisation distribuée des tâches non seulement de collecte, mais aussi d’analyse des données, et a fortiori d’interprétation et d’écriture, restent extrêmement timides.

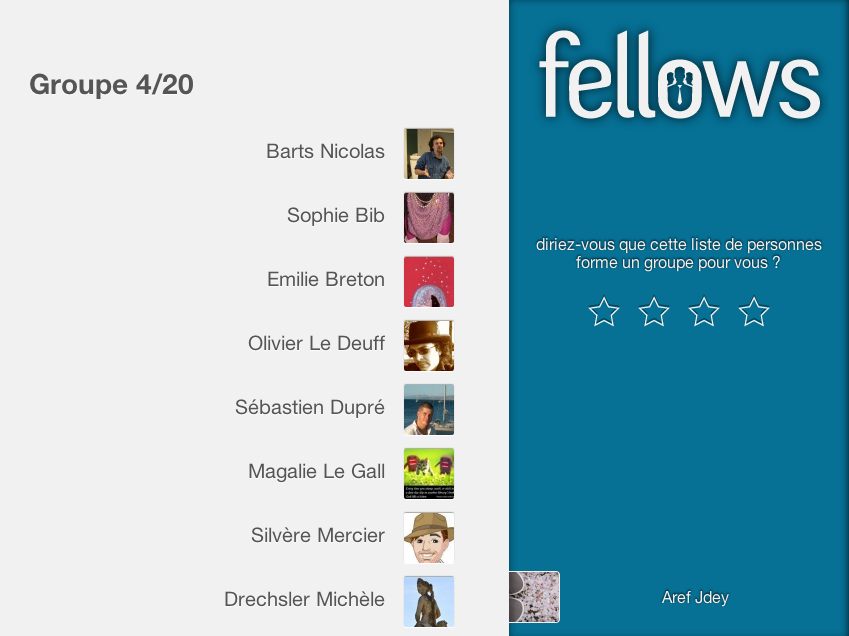

Certaines pistes intéressantes pourraient pourtant être explorées. Je ne vais en mentionner qu’une ici, pour terminer ce billet. On a vu plus haut qu’en astronomie ou dans les sciences de la nature, le travail taxinomique pouvait être assez facilement « crowdsourcé », autrement dit partagé entre un grand nombre de personnes ne possédant pas de compétences scientifiques particulières. Il se trouve qu’en sciences sociales aussi nous avons souvent besoin de classer les activités sociales pour pouvoir les décrire, les comparer et les analyser. Voilà un domaine dans lequel nous pouvons faire des progrès : des dispositifs de « taxonomie collaborative » pourraient représenter un pas intéressant en direction d’une conception plus participative des sciences sociales. Des tentatives de ce genre ont été esquissées au moment de revoir les nomenclatures des catégories socioprofessionnelles, qui consistent à étudier, à partir de jeux de cartes, à observer comment des panels d’individus socialement différenciés « jouent » à regrouper entre elles les différentes professions (Brousse, et al., 2010). Et dans un registre un peu similaire, il faut prêter attention l’expérience menée par Eric Fleury, chercheur en informatique à l’ENS de Lyon : celle-ci, baptisée Fellows, consiste à tester des modèles automatique de catégorisation des contacts sociaux en soumettant aux individus des regroupement de leurs « amis », et en leur demandant d’en évaluer le degré de cohésion (Friggeri, Chelius & Fleury, 2011).

Dans un autre domaine, celui de la sociologie des pratiques culturelles, on a beaucoup reproché aux nomenclatures habituellement utilisées, par exemple pour classer les préférences musicales ou littéraires, d’être « légitimistes », autrement dit de ne refléter correctement que les goûts des enquêteurs, et non ceux des enquêtés (Grignon & Passeron, 1989). Avec des nomenclatures des genres musicaux distinguant très finement les différents genres légitimes, mais confondant en une seule vaste catégorie tous les genres populaires, on a ensuite beau jeu de dire que les classes favorisées sont plus éclectiques que les classes populaires (Peterson, 1992), ce qui risque bien alors d’être en partie un artefact statistique. Dans ce domaine, il y aurait certainement quelques leçons à tirer du développement de ce que les anglo-saxons appellant désormais les « folksonomies »(Vander Wal, 2005, 2005; Shirky, 2005), autrement dit les dispositifs de construction de taxinomies basés sur les représentations ordinaires des acteurs sociaux, dont les vertus heuristiques sont potentiellement très importantes (Auray, 2007). L’intérêt des folksonomies, pour un des pionniers de ces procédures très employées pour l’indexation des documents électroniques (Mathes, 2004), c’est qu’elles permettent à la fois de collecter des informations sur les comportements et les préférences des acteurs sociaux tout en les structurant en fonction de leurs propres habitudes de catégorisation, et en même temps d’étudier ces modèles taxinomiques, leur diversité en fonction du statut social et leurs transformations à travers le temps.

Au total donc, de tout ce qui précède, on aura sûrement du mal à tirer une conclusion claire : d’un côté, par construction, les sciences sociales semblent plus que toutes les autres susceptibles de recourir à la participation du public, ce qu’elles font en réalité depuis longtemps chaque fois qu’elles recourent à leurs méthodes d’enquête les plus usuelles, comme le questionnaire ou l’entretien ; mais de l’autre, et tout autant par construction, les sciences sociales peuvent aussi sembler moins que toutes les autres pouvoir se dissoudre dans les savoirs ordinaires que le monde social peut produire sur lui-même. Mais entre ces deux extrêmes, entre d’un côté ses « sciences sociales citoyennes » probablement illusoires, et de l’autre l’enfermement dans la tour d’ivoire, il y a sûrement la place pour un certain nombre d’expériences permettant de mieux comprendre où et comment placer le curseur de telle façon que toutes les vertus heuristiques de la participation des acteurs sociaux à la production du savoir sociologique ne soient pas jetées avec l’eau du bain. Je concluais l’article du Monde en demandant : qui relèvera le défi ? Difficile de répondre à cette question… Mais si vous avez en tête des initiatives qui s’inscrivent dans cette perspective, ou si vous imaginez des domaines du travail des sciences sociales où il serait possible d’en développer de nouvelles, n’hésitez pas à partager vos informations et vos réflexions dans les commentaires de ce billet !

[edit]

05/02/2012 :

Liliana Lewinski a traduit le billet du monde en espagnol, vous pouvez lire cette traduction ici :

http://www.lascomerciantesdeoruro.org/blog/ciencias-sociales-ciudadanas.html

Merci à elle !

Références bibliographiques

Auray Nicolas (2007), « Folksonomy: the New Way to Serendipity », Communication and strategies, no. 65, pp. 67-89. Voir en ligne: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4582/1/MPRA_paper_4582.pdf

Batt C. (2009), « Digitisation, Curation and Two-Way Engagement, Final Report » [http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/digitisation/dcatwefinalreport_final.pdf]

Boltanski Luc (2009), De la critique, Paris, Seuil

Bonney R., Cooper C.B, Dickinson J., Kelling S., Phillips T., Rosenberg K. V. et Shirk J. (2009), « Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy », BioScience, 59 (11), pp. 977-984

Bourdieu Pierre (1976), « Le champ scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 2-3, juin, pp. 88-104

Bourdieu Pierre (1986), « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 62-63, juin, pp. 69-72. Voir en ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1986_num_62_1_2317

Bourdieu Pierre, Chamboredon Jean-Claude et Passeron Jean-Claude (1968), Le métier de sociologue, Paris, La Haye, Mouton-Bordas

Brousse Cécile, De Saint-Pol Thibaut, Gleizes François, Le Ru Nicolas, Marical François, Monso Olivier et Wolff Loup (2010), Assessment of the European socio-economic classification prototype (EseC) : lessons from the French experience, INSEE, coll. « Document de travail de l’Insee », n° F1006. Voir en ligne: http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/docs_doc_travail/docf1006.pdf

Chargaff E. (1979), Heraclitean Fire, Sketches from a Life before Nature, New York, Rockefeller University Press

Conner Clifford D. (2011), Histoire populaire des sciences, L’échappée

Durkheim Emile (1894), Les règles de la méthode sociologique, Paris, Flammarion, coll. « Champs », rééd. 1988, 254 p.

Feyerabend Paul (1978), Science in a Free Society, London, New Left Books

Friggeri Adrien, Chelius Guillaume et Fleury Eric (2011), « Fellows: Crowd-sourcing the evaluation of an overlapping community model based on the cohesion measure », Complex Dynamics of Human Interactions, Vienna, Austria

Garfinkel Harold (1967), Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall

Grignon Claude et Passeron Jean-Claude (1989), Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Seuil, Gallimard, coll. « Hautes études »

Kuhn Thomas S. (1962), La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983

Lahire Bernard (2005), L’esprit sociologique, Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui / laboratoire des sciences sociales »

Leadbeater Charles et Miller Paul (2004), The Pro-Am Revolution. How enthusiasts are changing our economy and society, Demos, 70 p. Voir en ligne: http://www.demos.co.uk/files/proamrevolutionfinal.pdf?1240939425

Mathes A. (2004), « Folksonomies. Cooperative Classification and Communication Through Shared Metadata » [http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html]

Nielsen Michael (2011), Reinventing Discovery. The New Era of Networked Science, Princeton University Press

Nowotny (1999), « The place of people in our knowledge », European Review

Peterson Richard A. (1992), « Understanding Audience Segmentation : From Elite and Mass to Omnivore and Univore », Poetics, 21, pp. 243-258

Shirky Clay (2005), Ontology is Overrated ; Categories, Links and Tags. Voir en ligne: http://www.shirky.com/writings/ontology_overrated.html

Vander Wal Thomas (2005), « Explaining and Showing Broad and Narrow Folksonomies » [http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1635]

Von Hippel Frank (1991), Citizen Scientist: Collected Essays, Springer

Weber Max (1922), Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr

Wolf Gary (2010), « The Data-Driven Self », The New York Times Magazine, 28 avril 2010. Voir en ligne: http://www.nytimes.com/2010/05/02/magazine/02self-measurement-t.html?pagewanted=all

[1] Pour ce billet, et pour les réflexions et les références bibliographiques qui suivent, j’ai une dette importante envers trois collègues de l’ENS de Lyon avec qui j’ai eu autour de ces questions une longue conversation depuis plusieurs semaines, Que soient donc ici remerciés Patrick Flandrin (physique), Eric Fleury (informatique) et Pablo Jensen (physique) pour ces échanges particulièrement enrichissants !

{ 3 commentaires… lisez-les ci-dessous ou ajoutez un commentaire }

{ 1 trackback }