Au début de l’année 2011, j’avais refusé de participer à la formation des professeurs de sciences économiques et sociales, confronté à l’introduction controversée de la question des « réseaux sociaux » dans le nouveau programme de première. Je m’étais expliqué de ce refus dans un billet sur ce blog, intitulé « Réseaux sociaux contre classes sociales », qui a été beaucoup lu et aussi beaucoup commenté. D’un côté, ma vocation et ma profession me poussaient évidemment à transmettre : après tout, j’avais enseigné cette question pendant trois ans pour la préparation à l’agrégation de sciences sociales, j’avais rédigé le cours du CNED sur le sujet, et publié à ce moment-là (en 2004) un livre consacré à la Sociologie des réseaux sociaux, dont une nouvelle édition largement remaniée venait justement de paraître. Ce refus initial pouvait donc paraître absurde…

Mais de l’autre côté, la première fois que j’ai été sollicité, je l’ai été par un des acteurs principaux de la réforme des programmes, au moment exact où celle-ci suscitait de très fortes critiques dans la communauté des enseignants de sciences économiques et sociales et au-delà (voir plusieurs billets d’Agora sur ce sujet), critiques auxquelles j’avais toutes les raisons d’adhérer. Choisir à ce moment-là de répondre à cette sollicitation, dans cet état du rapport de forces, c’était choisir un camp contraire à celui qui était en cohérence avec mes opinions dans ce débat. J’avais donc pris le parti, comme je l’avais écrit au début de l’année, « non pas de refuser d’enseigner ce que je sais, mais de refuser de le faire à cette occasion, maintenant », autrement dit j’avais pris le parti de partager avec l’écrasante majorité de mes collègues cette opposition au nouveau programme.

La question se pose désormais de façon différente : la communauté des SES semble s’être orientée dans la voie du « contournement » plutôt que du refus, avec notamment la mise en place de SESâme, un manuel alternatif pour la classe de première, développé sous l’égide de l’Association des professeurs de sciences économiques et sociales (APSES). Le moment est donc certainement venu, comme m’y invitaient du reste certains des commentaires du billet de janvier dernier, de ne plus refuser de dire comment il faudrait, à mon sens, enseigner la question des « réseaux sociaux » aux élèves de lycée. J’ai donc accepté l’invitation, lancée par Jean Fleury, inspecteur académique de sciences économiques et sociales de l’académie de Lyon, de venir m’en expliquer lors de la journée de rentrée des professeurs de SES, le lundi 17 novembre dernier.

Comme la vidéo de l’intégralité de cette intervention est visible en ligne (et le powerpoint est également disponible ici), je ne vais pas reprendre ci-dessous de façon détaillée, la totalité de mon propos, qui est en bonne partie aussi consacré à une présentation aussi synthétique que possible des principes théoriques et méthodologiques de l’analyse des réseaux. Mais je voudrais tout de même d’une part insister sur la façon dont cette question devrait à mon sens être traitée à l’intérieur de l’ensemble de la formation des élèves de lycée aux sciences sociales, en partie contre l’esprit et la lettre des nouveaux programme ; et je voudrais d’autre part prolonger mon intervention par quelques suggestions de travaux dirigés et d’exercices sur les réseaux sociaux (pour reprendre le sous-titre du passionnant ouvrage sur ces questions coordonné par Maurizio Gribaudi en 1998), que je n’ai pas eu le temps de présenter à l’oral.

Réseaux sociaux ET stratification sociale

Partons de l’idée que l’analyse des réseaux peut être considérée comme un ensemble de méthodes, de concepts, de théories, de modèles et d’enquêtes, mis en œuvre en sociologie comme dans d’autres disciplines des sciences sociales (histoire, anthropologie, psychologie sociale, économie…), et qui consistent à prendre pour objets d’étude non pas les attributs des individus, mais les relations entre les individus et les régularités structurales qu’elles présentent, pour les décrire, rendre compte de leur formation et de leurs transformations, et analyser leurs effets sur les comportements individuels.

Dans ce cas, il est possible d’y voir le principe d’un déplacement du regard du sociologue, des individus et de leurs attributs vers les relations qu’ils entretiennent entre eux, vers la façon dont les formes qu’elles prennent modèlent les comportements individuels, et vers la façon dont ces comportements contribuent en retour à modeler les structures sociales. Or, le nouveau programme de première présente la question des réseaux sociaux de façon très différente, comme je l’indiquais déjà dans le billet de janvier : en se demandant « comment les réseaux sociaux fonctionnent », et en demandant aux professeurs de « montrer que les réseaux sociaux constituent une forme spécifique de coordination entre acteurs » (voir le programme), il en promeut une conception réaliste, qui réduit peu ou prou le problème à celui du « capital social », loin de la position constructionniste et analytique qui est pourtant dominante dans la sociologie des réseaux.

Contrairement à ce qu’essaie d’imposer la formulation du programme, La question n’est donc pas d’abord de savoir comment les réseaux sociaux fonctionnent, mais comment les structures sociales peuvent être analysées à l’aide des concepts, des méthodes et des outils proposés par l’analyse des réseaux sociaux. Or, c’est très précisément cela que la refonte des programmes de sciences économiques et sociales semblent vouloir empêcher : il n’est pas fortuit que cette réécriture, en plus d’introduire la question des réseaux sociaux dans le programme de première, en ait retiré celle de la stratification sociale, qui ne sera probablement abordée qu’un an plus tard, dans un programme de terminale lui-même actuellement en cours de réécriture (voir le projet ici) ;

Au pire, s’il n’y a pas de nouveau programme de terminale, les classes sociales en auront disparu ; au mieux, si l’ébauche que nous en connaissons est finalement validée, la question des classes sociales aura été disjointe de celle des réseaux sociaux, et celles-ci ne pourront être enseignées en même temps (sans même parler de l’étrange conception de la stratification sociale défendue dans le projet de programme, demandant aux enseignant de montrer « comment les individus s’associent pour former des groupes sociaux »…). Or, et c’est cela sur lequel j’ai essayé d’insister auprès des collègues de sciences économiques et sociales, il est tout-à-fait possible de défendre la position selon laquelle la sociologie des réseaux sociaux offre des armes théoriques et empiriques pour penser la stratification sociale et les classes sociales dans les sociétés contemporaines. C’est en tout cas ce qu’ont essayé de dire par exemple Olivier Godechot et Emmanuel Lazéga lors d’une la journée d’études récemment consacrée aux classes sociales, et dont j’ai fait un compte rendu détaillé dans un billet récent, intitulé « Qui a fait disparaître les classes sociales ? » Pour eux, il n’est pas contestable que les approches en termes de réseaux permettent d’analyser à la fois les logiques de l’action individuelle, les formes de solidarité et d’action collective, mais aussi la domination, l’exclusion, les formes d’exploitation et d’accaparement… Et on peut mettre l’analyse des réseaux sociaux au service d’une sociologie de la stratification sociale aussi bien en en défendant une conception strictement analytique (autrement dit en considérant seulement l’analyse des réseaux comme une boite à outils conceptuelle et méthodologique) qu’en en adoptant une vision plus réaliste : dans ce second cas de figure (qui n’est du reste nullement incompatible avec le premier), on pourra s’appuyer sur les analyses classiques du capital social pour montrer son inégale distribution selon la position dans la hiérarchie sociale, et ses effets inégalitaires. Ce ne sont pas, dans ce domaine des relations entre réseaux sociaux, capital social et classes sociales, les références qui manquent, de Pierre Bourdieu (1980) et François Héran (1988) à Nan Lin (1995, 2001), sans oublier le formidable article de Bonnie Erickson, publié en 1996 et justement intitulé « Culture, Class and Connections »…

Des approches structurales empiriques de la stratification sociale, avec les élèves

Il y a donc largement la place, dans l’enseignement des sciences économiques et sociales au lycée, pour la transmission aux élèves d’une conception « structurale » de la stratification sociale, moyennant justement la mise en œuvre du « contournement » des programmes qui consisterait à penser ensemble des questions qui n’y sont posées que de façon disjointe, isolément et séparément les unes des autres. Et il me semble que le meilleur moment de la mise en œuvre d’une telle approche est ben celui de la classe de première, parce qu’elle permet de le faire concrètement, par le biais de l’enquête, soit sous la forme de travaux dirigés, soit encore mieux dans le cadre de travaux personnels encadrés (TPE), sous la houlette par exemple d’un professeur de SES et d’un professeur de mathématiques, qui se verra ainsi offrir une opportunité unique de démontrer aux élèves à quoi peuvent bien servir les matrices (au programme de l’option de mathématiques de première), et donner quelques aperçus très simple de théorie des graphes (au programme de l’option de mathématiques l’année suivante) – encore faut-il faire remarquer que cela peut aussi se faire très facilement sans le secours, certes précieux, du professeur de mathématiques, tant les fondements méthodologiques élémentaires de l’analyse des réseaux sont simples à expliquer.

La sociabilité, une pratique culturelle toujours socialement différenciée ?

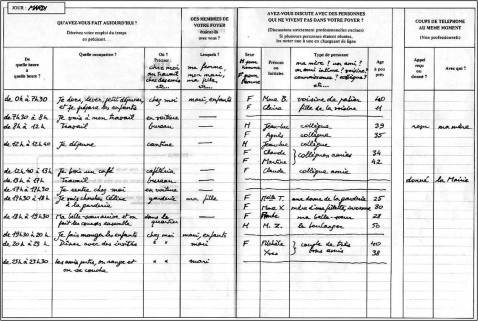

Sachant cela, comment montrer aux élèves, par l’exemple, les vertus heuristiques d’une approche structurale de la stratification sociale ? Le plus simple, ce serait bien sûr de rentrer directement au cœur de la question, en répliquant avec la classe l’enquête « Contacts » réalisée par l’INSEE en 1983, de laquelle l’article de François Héran déjà évoqué plus haut tire sa démonstration : il s’agit, soit sur le seul échantillon constitué des élèves de la classe, soit sur celui de leurs parents, soit sur les deux réunis, soit encore sur un échantillon plus vaste dans le cadre de TPE, d’interroger des individus sur la fréquence et la nature de leurs relations de sociabilité, de façon à étudier le lien entre sociabilité, capital social, et un certain nombre de caractéristiques socio-démographiques qui définissent l’appartenance de classe et la position dans la hiérarchie sociale. Il y a trente ans, en utilisant des sortes d’agendas relationnels comme celui ci-dessous, François Héran en concluait à une très forte corrélation entre capital social et capital culturel… Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?

Comment faire la « sociométrie » d’une classe de lycée ?

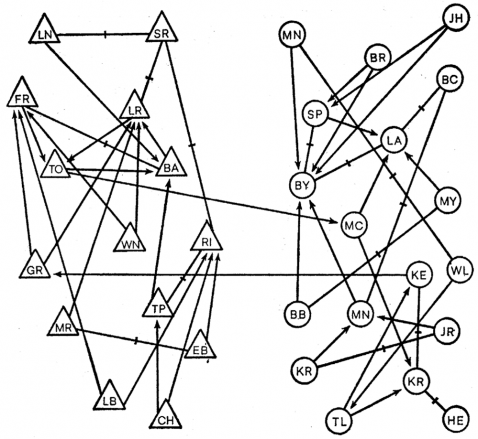

On peut imaginer remonter plus avant dans l’histoire de la sociologie des réseaux sociaux, au cœur même de ses origines, en faisant réaliser aux élèves une enquête « sociométrique » sur le modèle de celles inventées par Jacob Moreno (1934), qui peut être considéré comme l’inventeur de l’analyse des réseaux : la méthode morénienne fut du reste très fréquemment appliquée à des classes, où elle consistait à interroger chaque élève pour lui demander quels étaient ses camarades préférés, puis à dessiner le « sociogramme » des relations affinitaires de la classe.

Sociogramme d'une classe de 11 ans, critère : s’asseoir à côté des élèves choisis. 2 choix maximum. Les lignes barrées indiquent les choix réciproques. Source : Moreno (1954), annexes, planche XII.

Je connais des professeurs de sciences économiques et sociales qui le font déjà… Mais il va sans dire que cela nécessite beaucoup de prudence, parce qu’il n’est pratiquement pas possible de garantir l’anonymat aux élèves dans ce type d’approches, et parce qu’il faut donc bien mesurer les effets possibles sur la classe d’une objectivation aussi brutale de sa structure affinitaire. Mais on peut imaginer des modalités d’enquête plus douces, comme par exemple celles qui consisteraient, à l’entrée en classe au début d’un cours, à donner 5 minutes aux élèves pour placer les tables comme ils le souhaitent puis ensuite à occuper dans la classe ainsi disposer les places qu’ils désirent. Le dispositif présente un double avantage : il permet d’objectiver une structure relationnelle (par exemple en relevant qui est assis à côté de qui), mas aussi de recueillir un matériau ethnographique très fin, par l’observation des négociations qui président à sa détermination (négociations qu’on peut par exemple filmer pour ensuite les commenter avec les élèves). Il ne reste plus ensuite qu’à rapporter ce matériau à certaines propriétés (sociales, culturelles, scolaires) des élèves, cette fois en essayant autant que possible de garantir l’anonymat, pour voir dans quelle mesure les relations affinitaires restent marquées par les proximités et les distances sociales, comme le montrait Claire Bidart dans son formidable ouvrage sur L’amitié (1997). Il y a évidemment d’autres possibilités pour montrer aux élèves la structure de leurs relations affinitaires : par exemple à partir des votes aux élections des délégués (qui vote pour qui), ou bien encore en « moissonnant » leurs réseaux d’ami-e-s sur Facebook, avec leur assentiment bien sûr ! Un simple copier-coller des listes d’amis, traitées ensuite de façon très simple avec une application gratuite de visualisation de réseaux comme NetDraw ou Gephi, permet déjà de produire des représentations graphiques très spectaculaires des réseaux de relations entre élèves.

L’expérience du petit monde

Il y a un autre dispositif qui permet d’explorer concrètement la question des réseaux sociaux avec les élèves, c’est la fameuse étude expérimentale du problème du « petit monde » réalisée par Stanley Milgram dans les années 60 (voir Travers et Milgram, 2000). Pour démontrer que tout le monde est relié à tout le monde par une chaîne d’interconnaissances d’une longueur relativement faible, Milgram avait envoyé 300 dossiers à des personnes choisies au hasard aux USA, en leur demandant de le faire parvenir à un individu désigné par son nom, sa ville de résidence (Boston) et sa profession (agent de change). Les enquêtés devaient l’envoyer à des personnes qu’ils connaissaient personnellement de vue et de nom, et dont ils étaient connus de vue et de nom. La longueur moyenne des chaînes par lesquelles un quart environ des dossiers étaient parvenus à destination était de 5 intermédiaires : Milgram avait ainsi démontré que dans une société de masse comme celle des Etats-Unis des années 60, il n’y avait probablement pas de communautés socialement isolées, que le réseau ainsi formé était extrêmement dense, mais que le « capital social » des individus (ici mesurable par la longueur de la chaîne qui leur permettait d’atteindre la cible) variait fortement selon leur position sociale.

L’expérience a ensuite été répliquée à de très nombreuses reprises, à la fois par voie postale et plus récemment par voie électronique, ce qui est extrêmement simple et très peu coûteux à réaliser avec des élèves. Il suffit à l’enseignant de choisir parmi ses relations un individu-cible disposé à se prêter à l’exercice, puis de constituer avec les élèves un échantillon d’adresses électroniques d’enquêtés susceptibles de se prêter à l’expérience, et enfin de décider avec eux du protocole de l’enquête, de la réaliser et d’en explorer ensemble les résultats, là encore avec des outils très simples, puisqu’un tableur peut tout-à-fait suffire.

Trouver un stage

Pour finir ce billet, il y a une troisième sorte d’enquête qui peut être menée, dans le droit fil de la théorie de la « force des liens faibles » de Mark Granovetter (1973) : en s’appuyant sur les résultats de sa thèse (publiée en 1974 sous le titre Getting a Job), il montrait dans ce fameux article de 1973 que les salariés trouvaient plus souvent leurs emplois en s’appuyant sur leurs relations que par n’importe quel autre moyen, et surtout qu’en matière de recherche d’emplois comme dans de nombreux autres domaines, les liens « faibles », c’est-à-dire les relations moins fréquentes et moins intenses avec des connaissances plus lointaines, étaient beaucoup plus efficaces que les liens forts. Là encore, la thèse de Granovetter a suscité d’innombrables tentatives de réplication, sur lesquelles lui-même a fait le point, quelques années plus tard, dans un article paru en 1982. Et un peu plus récemment, c’est à Michel Forsé que l’on doit plusieurs tentatives de mesure empirique des effets du capital social et de la force des liens sur le statut professionnel (1997, 1999).

L’idée d’une discussion de la thèse de la force des liens faibles à partir de l’expérience des adolescents m’est venue il y a quelques jours, alors que mon fils effectuait le stage d’observation professionnelle auquel sont astreints tous les élèves de troisième. Or, la façon dont il avait obtenu ce stage constituait une parfaite illustration de la force des liens faibles : il le devait effectivement au capital social paternel, puisque le grand reporter du service des sports du Parisien auprès de qui il faisait son stage était bien une de mes connaissances ; mais c’est une connaissance avec laquelle j’entretien un lien faible plutôt qu’un lien fort, puisqu’il s’agit du frère d’un ami, que je n’avais pas vu en réalité depuis plusieurs années, mais que je me suis quand même permis d’appeler pour ce stage. Selon Granovetter, si j’avais mobilisé mes liens forts, en vertu de la loi d’homophilie qui préside aux relations de sociabilité, j’aurais sollicité quelqu’un qui me ressemble beaucoup, et mon fils aurait fait son stage auprès… d’un sociologue (et je ne sais pas trop ce qu’il aurait pu observer !). Les liens faibles offrent plus de chances « d’atteindre » des milieux sociaux et professionnels beaucoup plus différents du mien, et donc de trouver et parvenir à mobiliser des ressources différentes de celles qui sont détenues dans mon cercle plus proche. Bien évidemment, on peut faire l’hypothèse que cette mobilisation du capital social parental dans la recherche d’un stage de troisième est au principe d’importantes inégalités entre les élèves, et un facteur possible de reproduction sociale, comme le laisse entrevoir cet article de Médiapart paru en 2010, qui a du reste inspiré cette séquence de travail dirigé aux concepteurs du manuel SESâme.

Sur le modèle de l’enquête de Granovetter, on peut donc tout à fait imaginer une enquête facile à réaliser avec des élèves de première, consistant dans sa version la plus simple à leur demander de décrire le stage qu’ils avaient effectué deux ans auparavant en troisième, de détailler par quel voie ils l’avaient trouvé et le cas échéant de préciser la nature de leur relation (ou de celles de leurs parents) avec la personne auprès de qui ils l’avaient effectué, et enfin de relever un certain nombre des caractéristiques des parents permettant de déterminer les milieux sociaux auxquels ils appartiennent.

Une telle enquête reste cependant rudimentaire, dans la mesure où elle repose d’une part sur la remémoration par les élèves de faits qui se sont déroulés assez longtemps auparavant, et dans la mesure d’autre part où elle s’appuie sur un échantillon relativement faible (une trentaine d’élèves) et probablement trop homogène socialement (à la mesure de l’homogénéité sociale des établissements et de leurs zones géographiques de recrutement) pour permettre une comparaison probante des effets de dotations très différenciées en capital social. On peut donc imaginer un dispositif d’enquête plus complet, réalisable par exemple dans le cadre de travaux personnels encadrés, dans lequel les élèves seraient invités à réaliser une véritable enquête auprès d’élèves de troisième de collèges présentant des caractéristiques suffisamment différentes en termes de recrutement. En même temps qu’une véritable initiation aux méthodes de l’enquête sociologique (constitution d’un échantillon, élaboration d’un questionnaire, réalisation d’entretiens et d’observations, administration d’une enquête et analyse des résultats), ce serait une occasion de traiter ensemble, et de façon extrêmement concrète, ces deux questions que les programmes de sciences économiques et sociales n’invitent pas forcément à articuler l’une à l’autre, celle des réseaux sociaux d’une part, et celle des classes sociales (et des inégalités et de la reproduction) d’autre part.

Conclusion : enquêter ensemble…

Pour finir ce long billet, je ne peux donc que redire qu’à ces conditions, qui consistent à s’autoriser à articuler l’une à l’autre la question des réseaux sociaux et celle de la stratification sociale, et qui ne sont donc pas tout à fait les conditions faites à mes collègues par les consignes officielles, je suis entièrement disposé à « enseigner les réseaux sociaux ».

Et je peux le dire encore plus précisément : très concrètement, si des collègues de sciences économiques et sociales ont envie de tenter l’expérience d’une initiation conjointe aux joies de l’enquête sociologique et à la sociologie des réseaux sociaux, par le biais d’un des dispositifs que je viens d’évoquer, je serais très heureux de participer à cette expériences. Et encore mieux, si un groupe plus ou moins important de professeurs de sciences économiques et sociales est volontaire pour se lancer de façon coordonnée dans une enquête conséquente sur les effets du capital social parental sur la recherche du stage de troisième, je suis entièrement disposé à y participer de façon très active. N’hésitez pas à m’écrire si vous êtes intéressé-e !

[Edit]

03/11/2011 :

Plusieurs me collègues me signalent que le projet de programme de terminale est désormais devenu programme officiel. Il a été publié au BO récemment, et est disponible ici : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57523

Liens utiles

Vidéo de l’intervention du lundi 17 novembre 2011 devant les professeurs de SES de l’académie de Lyon :

http://ses.ens-lyon.fr/1319550574125/0/fiche___article/&RH=05

Powerpoint de l’intervention :

http://ses.ens-lyon.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1319562122379&ID_FICHE=19973

SESâme :

http://sesame.apses.org

Programme de sciences économiques et sociales en classe de première :

http://www.education.gouv.fr/cid53321/mene1019767a.html

Programme de sciences économiques et sociales en classe de terminale :

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57523

NetDraw :

http://www.analytictech.com/netdraw/netdraw.htm

Gephi :

http://gephi.org

Références bibliographiques

Bidart Claire (1997), L’amitié, un lien social, Paris, la Découverte

Bourdieu Pierre (1980), « Le capital social : notes provisoires », Actes de la recherche en sciences sociales, 3, pp. 2-3. Voir en ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1980_num_31_1_2069

Erickson Bonnie H. (1996), « Culture, Class and Connections », American Journal of Sociology, vol. 102, n° 1, juillet, pp. 217-251

Forsé Michel (1997), « Capital social et emploi », L’Année sociologique, vol. 47, n° 1, pp. 143-182

Forsé Michel (1999), « Social Capital and Status Attainment in Contemporary France », The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, vol. XX, n°1

Granovetter Mark S. (1973), « The Strength of Weak Ties », American Journal of Sociology, n° 78, traduction sous le titre « La force des liens faibles » in Granovetter, Mark S. (2000), Le marché autrement, Paris, Desclée de Brouwer, pp.45-74, pp. 1360-1380

Granovetter Mark S. (1974), Getting a Job, Cambridge (Mass.), Harvard University Press

Granovetter Mark S. (1982), « The Stength of Weak Ties : A Network Theory Revisited », in Marsden Peter V. et Lin Nan (dir.), Social Structure and Network Analysis, Beverly Hills (Cal.), Sage, pp. 105-130

Gribaudi Maurizio (dir.) (1998), Espaces, temporalités, stratifications. Exercices sur les réseaux sociaux, Paris, EHESS

Héran François (1988), « La sociabilité, une pratique culturelle », Economie et statistique, n° 216, décembre. Voir en ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-1454_1988_num_216_1_5267

Leprince Chloé, 2010, « Stages de troisième : l’égalité des chances s’arrête à la supérette », Médiapart, mis en ligne le 22/06/2010. URL: http://www.rue89.com/2010/06/20/stages-de-troisieme-legalite-des-chances-sarrete-a-la-superette-155630

Lin Nan (1995), « Les ressources sociales : une théorie du capital social », Revue française de sociologie, XXXVI-4, octobre-décembre, pp. 685-704. Voir en ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1995_num_36_4_4424

Lin Nan (2001), Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge, Cambridge University Press, coll. « Structural Analysis in the Social Sciences », 278 p.

Mercklé Pierre (2011), Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 3ème éd., 128 p.

Moreno Jacob L. (1934), Who Shall Survive ?, trad. fr. Fondements de la sociométrie, Paris, Presses universitaires de France, 1954

Travers Jeffrey et Milgram Stanley (2000), « Une étude expérimentale du petit monde », in Mendras Henri et Oberti Marco (dir.), Le sociologue et son terrain. Trente recherches exemplaires, Paris, Armand Colin, trad. fr. par Michel Forsé de « An experimental study of the small world problem » (1969), Sociometry, 32, 425-443, pp. 230-241