Mardi dernier, j’étais à Paris pour un colloque. Mais comme il y avait grève et manifestation, je suis allé rejoindre quelques dizaines de milliers d’autres personnes pour dire de cette façon, comme plusieurs fois depuis deux mois, mon opposition à la réforme du Code du travail telle que voulue par la loi El Khomri. Je n’étais pas venu exprès de Lyon avec mes camarades de l’ENS, je ne suis pas syndiqué, je n’ai pas retrouvé sur place des connaissances parisiennes, et donc je me suis retrouvé tout au long de cette manifestation dans une position ambiguë, entre le manifestant et le spectateur. Pour qualifier cette position, en ethnologie on parlerait d’observation participante, un terme et une méthode dont l’anthropologue Bronislaw Malinovski a été l’un des premiers utilisateurs au début du siècle dernier, pour étudier des tribus des îles Tobriand, dans le Pacifique.

Souvent, dans une manifestation, la délimitation géographique entre le participant et l’observateur est marquée par la bordure du trottoir : sur la chaussée, les manifestants, sur le trottoir les spectateurs, les badauds, les habitants du quartier qui rentrent chez eux, les gens qui font leurs courses… Mais mardi, rien de tel : le cortège était tellement dense tout le long du parcours que la chaussée ne suffisait pas à le contenir, et qu’il débordait largement sur les trottoirs de part et d’autre. La ligne de partage était plutôt dans les têtes de chacun-e, à la fois actrice ou acteur, et spectatrice ou spectateur, suivant les moments, les situations – parce qu’une manif, on la fait, mais aussi on la regarde, on la sent, on l’entend. Cette fois-ci, j’étais un peu plus spectateur, avec mon téléphone pour prendre les notes et les photos que j’essaie ici de mettre en ordre.

Quant à la bordure du trottoir, elle séparait plutôt, sans étanchéité, toujours provisoirement, deux types de manifestants : sur la chaussée, le cortège organisé, les sections syndicales défilant les unes derrière les autres dans un ordre établi à l’avance. Mardi dernier, c’était, dans l’ordre donc : cortèges de province, Solidaires Île-de-France, FSU IdF, CGT IdF, Jeunes, et enfin FO IdF en fin de cortège (le détail est consultable sur cette page, où l’on peut voir toute la logistique que suppose en amont la mise en place concrète de cet ordre : http://paris.demosphere.eu/rv/47823). Et sur le trottoir, d’autres manifestants, seuls, en couple, en familles, en petits groupes d’interconnaissance ou en groupe plus nombreux et identifiés comme appartenant à telle section syndicale, tel secteur ou tel établissement par des drapeaux, des banderoles, des pancartes, des chasubles… Certains des manifestants du trottoir sont effectivement statiques : ils tiennent un stand, vendent un journal, distribuent des tracts ou des autocollants, discutent avec une connaissance croisée par hasard, regardent le défilé, prennent des photos… Mais la plupart d’entre eux avancent : ils défilent aussi, mais à une vitesse un peu plus rapide que les manifestants de la chaussée.

Comme j’étais seul, donc sans raison particulière de faire toute la manifestation avec « les miens » (celles et ceux de mon syndicat ou de mon établissement), et que j’étais arrivé en retard place d’Italie, presque une heure après le départ de la tête du cortège, j’ai donc rejoint la cohorte hétéroclite des manifestants du trottoir, et remonté avec eux le cortège. Ce que j’ai pu ainsi percevoir, c’est une très progressive et très continue modification de l’atmosphère à mesure que j’avançais vers la tête de la manifestation. Une manifestation, ça sollicite tous les sens : les odeurs de merguez de la place d’Italie cédaient doucement à l’odeur un peu métallique de poudre des fumigènes des cheminots ; les couleurs vives des calicots, des casques de chantier, des chasubles et des drapeaux syndicaux se faisaient un peu plus clairsemées, petites tâches colorées au milieu des familles et des jeunes en jeans et t-shirts clairs, auxquels se mêlent petit à petit des garçons et des filles plutôt habillés en noir ; les sonos des cortèges syndicaux s’estompent, les slogans se font moins chantants, plus revendicatifs, parfois fantaisistes (j’aime beaucoup : « Ce n’est qu’un combat, continuons le début ! »).

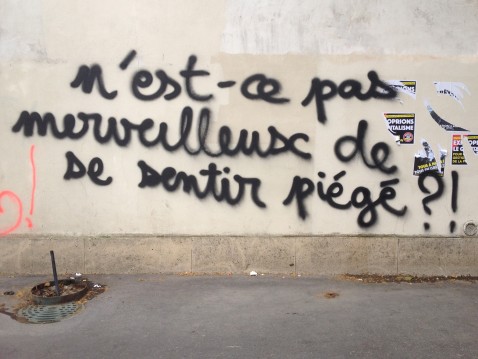

Mais ce qui frappe, à voir, sentir et entendre ainsi défiler le défilé, c’est que c’est un continuum, qu’il ne présente aucune coupure marquée, clairement identifiable. De la queue à la tête, la composition sociale, démographique (par exemple en termes d’âge) et politique (il n’est pas complètement indifférent que SUD soit devant et FO derrière) du cortège ne se modifie que très progressivement, sans rupture de continuité. On évoque régulièrement cette « frontière » qu’instituerait le service d’ordre de la CGT entre les « gentils manifestants » et les « méchant casseurs », entre le cortège syndical (derrière le SO) et la manifestation autonome (devant). Mais au moins s’agissant de la manifestation du 14 juin, cela ne tient pas : la prétendue limite ne délimite rien du tout, puisqu’elle se situe à peu près à la moitié du cortège, devant la CGT Île-de-France, et que donc elle est précédée de très nombreux groupes de manifestants syndiqués (dans l’ordre, toute la province y compris donc des groupes CGT, SUD Idf et la FSU Idf), dont on peut facilement identifier, par les chasubles et leurs banderoles, le syndicat, l’établissement, la région, le secteur… Si l’on ne trouve pas là, au niveau du SO de la CGT, cette fameuse ligne de démarcation entre les casseurs et les manifestants, c’est qu’en réalité elle n’existe pas vraiment : c’est vraiment un continuum qu’on observe plutôt. Pendant longtemps, tout ce qu’on voit dans la plus grande partie du cortège, ce sont des « traces » de ce qui se passe à l’avant : des vitrines de banques, de compagnies d’assurance et d’agences immobilières cassées, ce qui ne suscite pas de désapprobation particulière de la part du cortège ; des graffiti que les manifestants commentent, qu’ils prennent beaucoup en photo ; et puis des vêtements noirs abandonnés sur la chaussée, et puis aussi, à mesure qu’on se rapproche de l’avant, l’air qui pique un peu, des yeux rougis, et puis des manifestants avec des bandages autour du crâne.

Un graffiti sur un mur du boulevard du Montparnasse

J’avance comme ça, en remontant doucement la manifestation le long du boulevard Montparnasse. Depuis un bon moment toutes les rues latérales, de part et d’autre du parcours, sont fermées par des grilles de police et des cordons de CRS ou de gendarmes mobiles, qui ont pour effet d’empêcher quiconque de sortir du cortège (sauf à faire demi-tour pour retourner au moins jusque vers les Gobelins), ou au contraire de le rejoindre en cours de route. Il ne reste plus qu’à avancer, avec la curieuse sensation de « se sentir piégé », comme le dit ce graffiti sur un mur. On avance donc. Jusqu’au croisement du boulevard Montparnasse et de la rue de Sèvres. Là, au niveau donc de l’hôpital Necker, dans la rue de Sèvres de part et d’autre du cortège, un important dispositif policier est en place : devant l’hôpital Necker, pas de grille de police comme dans les rues latérales précédentes et les rues suivantes, mais des troupes très nombreuses, et de l’autre côté du boulevard, en vis-à-vis, un camion anti-émeutes équipés de deux canons lanceurs d’eau. Le dispositif est visiblement en place depuis un moment, mais visiblement il n’est pas entré en action tout de suite : quand j’arrive au croisement, je suis à peu près au niveau de SUD Île-de-France, il y a donc devant moi peut-être 10.000 à 20.000 manifestants, syndiqués ou non.

Un policier frappe un journaliste devant l’hôpital Necker

C’est à ce moment-là que le dispositif se met en mouvement, pour prendre le cortège en tenaille et le couper en deux : d’un côté, les CRS multiplient les charges sur le flanc gauche du cortège, soutenus par des tirs nourris de grenades lacrymogènes ; de l’autre, le camion anti-émeutes avance lentement dans le flanc droit du cortège. A gauche, des manifestants mieux équipés que les autres (masques devant la bouche et lunettes de ski ou de piscine sur les yeux) répondent aux raids des CRS par des jets de pierre, et à droite des manifestants moins bien équipés, dont les appartenances syndicales sont identifiables, essaient de ralentir le camion anti-émeutes en se dressant devant lui, contre le lourd pare-buffles grillagé, les bras en l’air. La scène, violente, dure de longues minutes, au gré des flux et des reflux des charges policières. A chaque charge le cortège est scindé en deux, puis quand les CRS se retirent et que le camion s’arrête, les manifestants déjà passés font signe au reste du cortège de les rejoindre, ce que font les manifestants, souvent en tenant leurs mains en l’air. Au bout d’une demie-heure environ de ce manège, les CRS ne refluent pas après une énième charge, et mettent en place, au milieu de la manifestation, une sorte de barrière mobile constituée par le camion antiémeutes et une double ligne de CRS protégés par des boucliers, qui s’étend en travers du boulevard des Invalides de telle façon qu’elle coupe littéralement le cortège en deux. La suite du défilé va alors progresser de cette façon étrange jusqu’à l’esplanade des Invalides, avec le camion anti-émeutes au milieu du cortège, le double rang de policiers, précédé d’environ 20.000 manifestants et suivi du reste de la manifestation, le tout emmuré dans un boulevard des Invalides dont tous les dégagements sont fermés par des grilles de police, comme depuis avant Port-Royal.

Le camion anti-émeute positionné dans la rue de Sèvres, en face de l’hôpital Necker

Le premier résultat au moins objectif de l’ensemble de la manœuvre est assez indiscutable : c’est ce dispositif policier, consistant à enfermer dans une nasse plusieurs dizaines de milliers de manifestants, qui produit au sein du cortège une coupure qui n’existait pas auparavant, qui instaure manu militari une distinction entre « casseurs » et « manifestants » que l’on ne pouvait pas percevoir avant la mise en action du dispositif – et à laquelle, dans le déroulement même de la manœuvre, les manifestants ont essayé de résister : les plus déterminés, en appelant les autres manifestants à combler les trous et à les rejoindre dès que le cortège se rompait ; et ceux-ci, en essayant effectivement de traverser le carrefour de la rue de Sèvres pour reformer la continuité du cortège chaque fois que c’était possible. Devant l’hôpital Necker, on assistait en quelque sorte en direct, et en actes, à la construction policière de la distinction entre casseurs et manifestants. En cela, ce n’était pas une opération de maintien de l’ordre public : les CRS ainsi positionnés au milieu de la manifestation, et leurs collègues des rues latérales ont fait un important usage des grenades lacrymogènes, et des groupes plus petits de policiers en civil et de CRS lourdement équipés ont effectué de nombreux raids pour cibler et arrêter des manifestants particuliers, mais pour ce que j’ai pu en voir, toujours vers l’arrière de la manifestation, jamais vers l’avant, toujours contre des manifestants non-violents, jamais contre les auteurs des dégradations à l’avant du cortège. Clairement, le dispositif n’avait pas été conçu pour empêcher les dégradations qui ont lieu tout le long du parcours : d’une part, les « casseurs » n’étaient que très rarement ciblés par les raids des forces de l’ordre, jamais aussi systématiquement en tout cas que l’ont été les flancs du cortège pendant presque une heure au niveau de l’hôpital Necker, et ensuite les manifestants « de l’arrière » entre l’hôpital Necker et l’esplanade des Invalides ; et d’autre part, si les autorités préfectorales avaient voulu éviter les dégradations subies par l’hôpital Necker, elles auraient certainement choisi de positionner ailleurs le lourd dispositif de fixation qui a servi à couper le cortège en deux.

Le camion anti-émeutes coupe la manifestation en deux au niveau de l’hôpital Necker

S’il ne s’agissait pas particulièrement de maintien de l’ordre public, que vise alors ce dispositif ? Car il vise bien quelque chose, il ne résulte visiblement pas de l’addition d’initiatives individuelles prises par des CRS excités, ou épuisés par des mois d’heures supplémentaires : quand on discute avec eux au long du cortège, ils ne cessent de répéter qu’ils ne font qu’obéir aux ordres, parfois en levant les yeux au ciel pour indiquer à la fois d’où viennent ces ordres et leur très grande lassitude. Et en tout cas pour ma part, je n’ai pas vu de perte de maîtrise de la part des CRS, à part un « Dégage, pouffiasse » asséné à une dame âgée en même temps qu’un bon coup de matraque sur le bras parce qu’elle ne se levait pas assez vite du muret où elle s’était assise. Tout le reste de ce que j’ai vu ne relevait pas de la perte de maîtrise, mais au contraire assez clairement de l’application plutôt professionnelle, sans enthousiasme ni réticence particulière, de consignes extrêmement cohérentes visant à faire payer un prix aussi cher que possible, physiquement, à toutes les manifestantes et tous les manifestants non-violents qui refuseraient d’accepter la séparation instaurée par le dispositif policier entre les bons et les mauvais manifestants.

En cela, c’était bien plutôt une opération de maintien d’un ordre politique. Lequel ? Celui qui essaie de distinguer les casseurs et les manifestants pacifiques alors qu’il y a en réalité entre eux une infinité de positions et de nuances intermédiaires possibles ; celui qui essaie de faire porter la responsabilité du refus de cette distinction à une organisation particulière, en accusant la CGT d’une complaisance coupable à l’égard des casseurs, alors que les formes de solidarité que j’ai observées à l’intérieur du cortège de mardi se jouaient à un niveau bien moins institutionnel, beaucoup plus diffus, spontané et collectif que celui-là ; cet ordre politique enfin qui – et c’est peut-être la plus grande surprise venant d’un gouvernement porté au pouvoir par la gauche – fait porter sur le mouvement social la responsabilité des violences dont ce gouvernement est en réalité plutôt le commanditaire et le maître de ballet.

Un raid de CRS dans la partie arrière de la manifestation pour procéder à une arrestation

Rien ne garantit bien sûr que le point de vue de l’observateur participant permet d’accéder au sens politique objectif du dispositif policier mis en œuvre lors de la manifestation parisienne du mardi 14 juin 2016. Rien ne démontre évidemment que les autorités préfectorales avaient par exemple reçu des consignes ministérielles pour placer le dispositif policier devant un hôpital pour enfants, afin ensuite de faire porter aux opposants à la loi El Khomri la responsabilité d’éventuelles dégradations. Rien n’assure même que les forces de l’ordre avaient prévu dès le début de couper la manifestation en deux, ni que cette manœuvre était destinée à empêcher les différentes formes observables de solidarité entre manifestants pacifiques et manifestants violents. Justement engagée et subjective, même quand elle est armée de certaines formes de savoir-faire ethnographique, l’observation participante a pourtant l’immense avantage de donner à voir ce que c’est que manifester, ce que c’est qu’être entravé-e dans son droit de circuler librement et d’exprimer un avis politique dans l’espace public, ce que c’est que subir des violences. Et elle permet de mettre au jour une partie des significations que les un-e-s et les autres donnent, en situation, à ces entraves et ces violences, et une partie des façons dont ils y répondent : dans leur immense majorité, ce fut pour refuser un ordre indissociablement policier et politique qui tente de leur imposer une opposition entre casseurs et manifestants qui leur semble très loin d’être la bonne grille de lecture de ce mouvement.

Photos : P.M.

{ 9 commentaires… lisez-les ci-dessous ou ajoutez un commentaire }